ガジェット評論家兼コラムニストの二階堂仁です。今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、2025年9月に登場したAirPods Pro 3のライブ翻訳機能を知り、「もう英語学習は必要ないのでは?」と大きな期待と少しの疑問を抱いているのではないでしょうか。

私も発表された瞬間、そのSF映画のような機能に心を躍らせ、発売と同時に手に入れて徹底的に使い込みました。その革新的な実力と、見えてきた限界、そして予期せぬ落とし穴まで、気になる気持ちはよくわかります。

引用 : Apple HP

この記事を読み終える頃には、AirPodsのライブ翻訳機能が本当に英語学習の代わりになるのか、そして私たちの未来のコミュニケーションはどう変わるのか、その疑問が明確に解決しているはずです。

記事のポイント

- 常識を覆すAirPodsのライブ翻訳機能の実力

- 翻訳機能の限界と依然として残る英語学習の必要性

- テクノロジーと共存する未来の新しい語学学習の形

- 日本でこの神機能が制限されるという衝撃の可能性

【結論】AirPodsのライブ翻訳で英語学習は本当に不要になるのか

多くの人が最も知りたいであろう核心からお話しします。AirPods Pro 3のライブ翻訳機能は、私たちのコミュニケーションのあり方を根底から変える可能性を秘めた、まさに「革命的」な技術です。

しかし、それが「英語学習を完全に不要にするか?」と問われれば、私の答えは明確に「No」です。テクノロジーは万能の魔法ではありません。むしろ、この素晴らしいツールをどう使いこなし、自身の能力と融合させていくかが、これからの時代を生きる私たちにとって重要なテーマとなるでしょう。

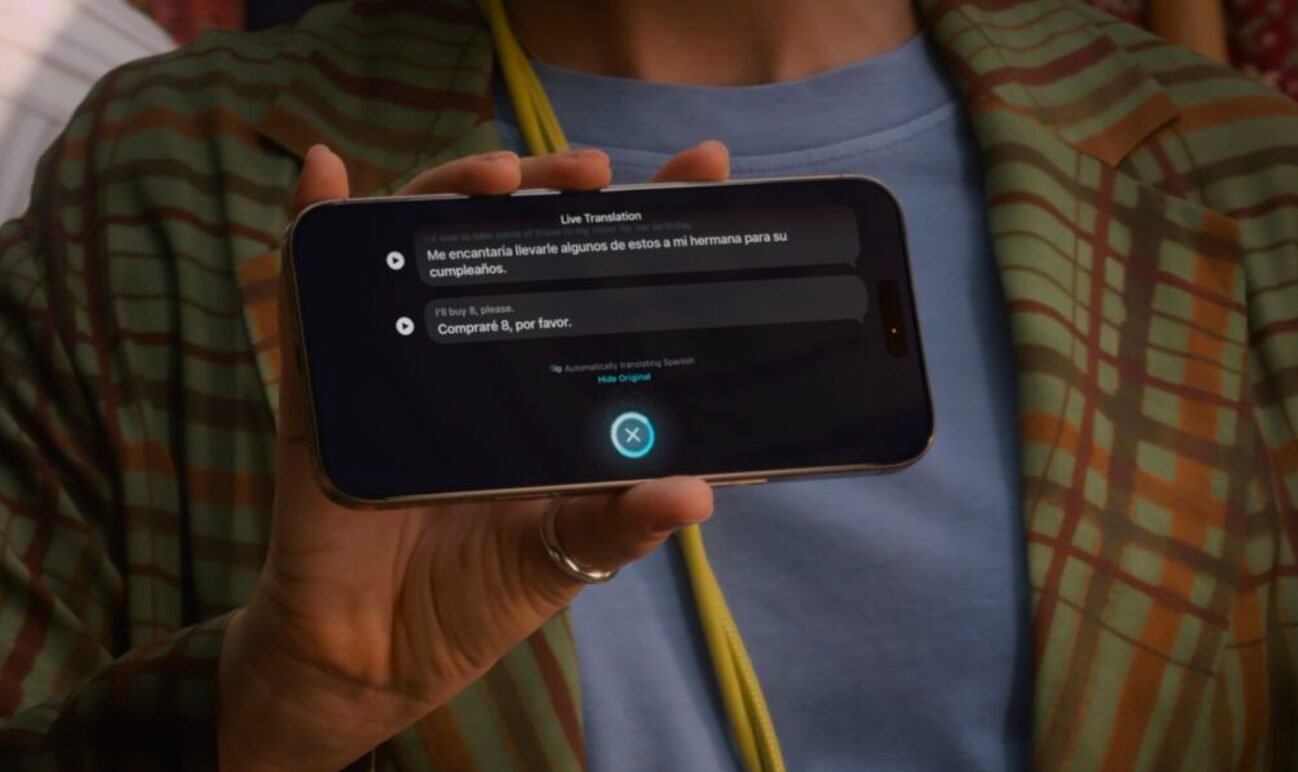

引用 : Apple HP

結論:現時点では英語学習は「不要にならない」

まず結論から申し上げます。どれだけ翻訳技術が進化しても、現時点、そして予測できる近い将来において、英語学習が完全に不要になることはありません。

むしろ、学習の「質」や「目的」が大きく変わっていくと考えるべきです。AirPodsのライブ翻訳は、これまで言語の壁によって閉ざされていたコミュニケーションの扉を開けてくれる強力な鍵です。

しかし、その扉の先で何を話し、どう関係を築き、相手の心を動かすのかは、最終的にあなた自身の言葉と、その背景にある知識や人間性にかかっています。テクノロジーはあくまで補助輪であり、自転車を乗りこなし、どこへ向かうかを決めるのは私たち人間自身なのです。このレビューでは、なぜそう断言できるのか、その理由を深く掘り下げていきます。

AirPodsライブ翻訳の衝撃的な仕組みとApple Intelligence

そもそも、話題の「ライブ翻訳」とはどのような機能なのでしょうか。これは、Appleが独自に開発したAI「Apple Intelligence」を核としたリアルタイム翻訳機能です。

仕組みは驚くほどシンプル。あなたと、異なる言語を話す相手が、それぞれAirPods Pro 3を片耳ずつ装着します。あなたが日本語で話しかけると、その音声が瞬時にiPhone(または連携するAppleデバイス)に送られ、Apple Intelligenceが相手の言語(例えば英語)に翻訳。そして、翻訳された音声が相手の装着しているAirPodsから再生されるのです。逆もまた然り。これにより、まるで通訳者が間にいるかのように、スムーズな会話が成立します。

引用 : Apple HP

この機能の凄さは、単語を置き換えるだけの機械的な翻訳ではない点にあります。文脈や会話の流れをAIが理解し、より自然で人間らしい表現に変換してくれるのです。まさに、Appleのエコシステムが可能にした、ハードウェア(AirPods, iPhone)とソフトウェア(Apple Intelligence)の完璧な融合と言えるでしょう。

翻訳機能がカバーできる範囲:旅行や日常会話はほぼ問題なしか

では、このライブ翻訳は具体的にどのような場面で役立つのでしょうか。私が試した限り、海外旅行や日常生活における多くのシーンで、絶大な効果を発揮することは間違いありません。

引用 : Apple HP

- 海外旅行: レストランでの注文、ホテルでのチェックイン、タクシーの運転手に行き先を告げる、お店で商品の値段を尋ねるなど、定型的な会話が中心となる場面では、ほぼ完璧に機能します。言葉の不安から解放されることで、旅の体験はより豊かで積極的なものになるでしょう。

- 道案内: 日本で外国人観光客に道を尋ねられた際も、この機能があればスムーズに対応できます。「おもてなし」の心が、より直接的に伝わるはずです。

- 簡単な自己紹介や雑談: 初対面の人とのアイスブレイクや、趣味の話といったライトなコミュニケーションでも十分に活用できます。

これらの場面においては、もはや辞書アプリを片手に苦労したり、身振り手振りで伝えようとしたりする必要はなくなるかもしれません。コミュニケーションのハードルを劇的に下げてくれる、画期的なツールであることは確かです。

翻訳機能の限界①:微妙なニュアンスや感情表現

しかし、この便利な機能にも限界はあります。一つ目の限界は、言葉の裏に隠された「ニュアンス」や「感情」の伝達です。

ビジネスにおける重要な交渉の場面を想像してみてください。相手の提案に対するこちらの懸念を、言葉を慎重に選びながら、かつ敬意を払って伝えたい。あるいは、交渉を有利に進めるために、少しだけ皮肉を込めたジョークを言いたい。このような繊細なコミュニケーションは、現在のAI翻訳が最も苦手とするところです。

ユーモア、皮肉、愛情、喜び、怒り、悲しみといった感情は、声のトーン、話す速さ、そして何よりその文化背景に根差した特有の言葉選びによって表現されます。AIは言葉の「意味」を翻訳できても、そこに込められた「心」までを完全に再現することはできません。深い人間関係の構築や、相手の真意を汲み取らなければならない場面では、翻訳機能に頼ることは大きなリスクとなり得ます。

翻訳機能の限界②:専門用語や業界特有の表現

二つ目の限界は、専門性の高い分野での会話です。医療、法律、金融、IT、学術研究など、特定の業界でのみ使われる専門用語や特殊な言い回しは、AI翻訳が誤訳を起こしやすい領域です。

例えば、医師が患者の症状について話す際、一つの単語の誤訳が命に関わる事態を引き起こす可能性もゼロではありません。また、契約書の内容を確認する法的な議論や、複雑なプログラミングコードに関する技術的なディスカッションなど、一言一句の正確性が求められる場面では、翻訳ツールの精度を100%信頼することは危険です。

現時点でのライブ翻訳は、あくまで一般会話を想定したチューニングが施されています。将来的に専門分野ごとの辞書が強化される可能性はありますが、それぞれの分野で長年の経験を積んだ人間と同レベルの正確性を担保するには、まだ長い時間が必要でしょう。

翻訳機能の限界③:タイムラグとコミュニケーションの自然さ

「リアルタイム翻訳」と謳われてはいますが、実際には「話す→認識→翻訳→再生」というプロセスを経るため、コンマ数秒のタイムラグは避けられません。

日常会話では気にならない程度の遅延かもしれませんが、活発な議論やテンポの良いブレインストーミングの場では、このわずかな「間」が思考の流れを妨げ、コミュニケーションの自然さを損なう可能性があります。

会話は言葉のキャッチボールです。相手の言葉に即座に反応し、相槌を打ち、時には言葉を重ねて盛り上がる。こうした人間同士のダイナミックな対話のリズムは、翻訳を介することでどうしても失われがちになります。特に、複数の人間が参加する会議などでは、この問題はさらに顕著になるでしょう。

英語学習で得られる「翻訳機では代替できない価値」

では、なぜ私たちはこれからも英語を学ぶべきなのでしょうか。それは、言語学習が単なる「意思疎通のツール」の習得にとどまらない、計り知れない価値をもたらしてくれるからです。

- 異文化への深い理解: 言葉はその国の文化や価値観を映す鏡です。英語を学ぶことは、英語圏の人々がどのような思考プロセスを持ち、何を大切にしているのかを肌で感じることにつながります。この異文化理解は、翻訳機を通して得られる表層的な情報とは全く質の異なる、深い洞察をもたらします。

- 論理的思考力と情報収集能力の向上: 英語は日本語とは異なる文法構造(SVOなど)を持っています。英語を学ぶ過程で、物事を構造的・論理的に捉える訓練が自然とできます。また、世界中の最新情報や学術論文の多くは英語で発信されており、英語を直接読解できる能力は、アクセスできる情報の質と量を飛躍的に向上させます。

- 新たな人格や価値観の獲得: 外国語を話すとき、少しだけいつもと違う自分になる、という経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。言語は思考のOSのようなものであり、新しい言語を学ぶことは、自分の中に新たな視点や価値観を取り入れ、人間としての幅を広げることにつながります。

- 自分の言葉で直接伝える力: 最も重要なのは、翻訳を介さず、自分の声、自分の言葉で、相手に直接想いを伝えられることです。情熱を込めてプレゼンテーションをしたり、心からの感謝を伝えたりする時、そこには翻訳機では決して再現できない「魂」が宿ります。この直接的なつながりこそが、人の心を動かし、信頼関係を築く上での礎となるのです。

テクノロジーは「補助輪」、乗りこなすのは自分自身

結論として、AirPodsのライブ翻訳は英語学習を不要にするものではなく、むしろ私たちの学習を次のステージへと引き上げてくれる「強力なパートナー」と捉えるべきです。

これからの英語学習は、「完璧な文法や発音」を暗記することから、「翻訳ツールを使いこなしながら、より高度で人間的なコミュニケーションを目指す」ことへとシフトしていくでしょう。AIが苦手なニュアンスの表現や、文化的な背景を理解した上での対話、そして自分の意見を論理的に構築し、相手を説得する能力。これこそが、AI時代に求められる新しい語学力なのです。AirPodsを、学習の初期段階での「補助輪」や、実践の場での「心強いサポーター」として活用し、より高いレベルのコミュニケーションを目指す。これが、テクノロジーと共存する未来の賢い学習スタイルと言えるでしょう。

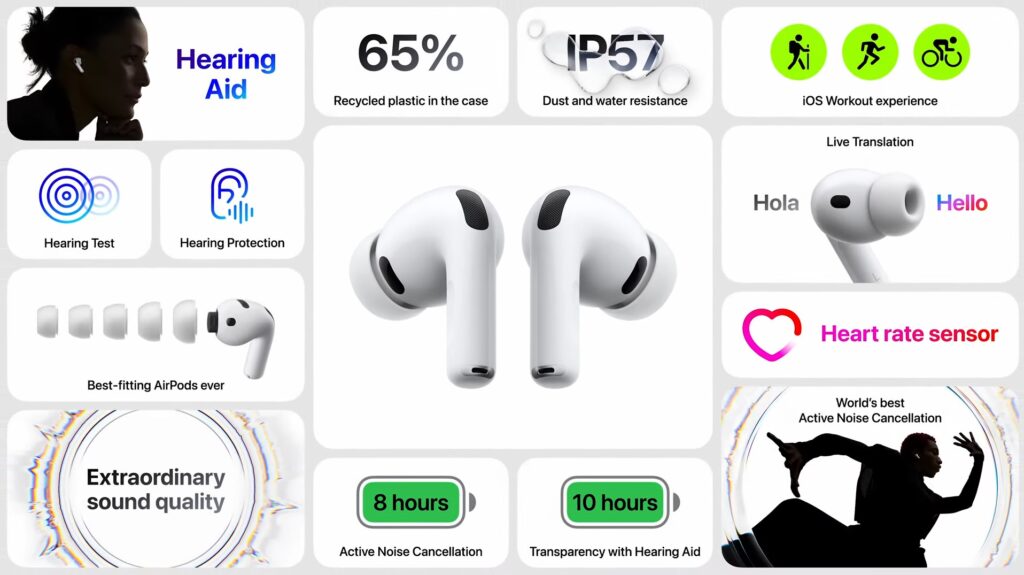

【徹底レビュー】AirPods Pro 3の進化点とライブ翻訳以外の注目機能

さて、英語学習との関係性についてはご理解いただけたかと思います。しかし、AirPods Pro 3の魅力はライブ翻訳だけではありません。ガジェット評論家として、この製品が持つ他の進化点についても徹底的にレビューしていきましょう。結論から言うと、たとえライブ翻訳機能がなかったとしても、この製品は「買い」だと断言できるほどのポテンシャルを秘めています。

引用 : Apple HP

AirPods Proシリーズの進化の歴史を振り返る

AirPods Pro 3の凄さを理解するために、まずはこれまでの歴史を簡単に振り返ってみましょう。2016年に初代AirPodsが登場し、「ケーブルのないイヤホン」という新しい文化を創造しました。その手軽さとiPhoneとのシームレスな連携は、瞬く間に世界を席巻。

そして2019年、アクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードを搭載した初代AirPods Proが登場し、ワイヤレスイヤホンの価値を「音楽を聴くだけのデバイス」から「日常の音環境をコントロールするデバイス」へと昇華させました。

続くAirPods Pro 2では、チップ性能の向上により、ノイズキャンセリングと音質がさらにブラッシュアップされました。そして今回のPro 3は、AIとの融合により、ついに「コミュニケーション支援デバイス」という新たな領域に足を踏み入れたのです。

圧巻のノイズキャンセリング性能:Pro 2から2倍の静寂

今回のAirPods Pro 3で最も驚かされた進化の一つが、ノイズキャンセリング性能の飛躍的な向上です。Appleは「Pro 2の最大2倍」と発表していますが、これは決して誇張ではありません。

実際に都内の様々な場所でテストしてみました。

- 交通量の多い車道沿い: Pro 2では微かに聞こえていたタイヤの走行音が、Pro 3ではほぼ完全に消え去ります。音楽を50%程度の音量で流していると、すぐ横を車が通り過ぎても気づかないことがあるほどです。

- 走行中の電車内: 「ガタンゴトン」という低い騒音や、空調の「ゴォー」という音が劇的に低減されます。アナウンスを聞きたい場合は外部音取り込みモードが必須ですが、読書や作業に集中したい時には、まるで自分だけの空間にいるかのような静寂を手に入れられます。

- 駅のコンコース: 人々の話し声や雑踏が入り混じる最も過酷な環境でも、Pro 3は驚くべき性能を発揮します。ノイズキャンセリングをONにした瞬間、周囲の喧騒がスッと遠のき、自分の世界に没入できる感覚は、一度体験すると手放せなくなります。

この進化した静寂は、音楽への没入感を高めるだけでなく、日々のストレスを軽減し、集中力を高めるためのツールとしても非常に価値があると言えるでしょう。

音質の向上:より豊かで迫力のあるサウンド体験

ノイズキャンセリング性能の向上は、結果的に音質の向上にも大きく貢献しています。不要なノイズが消えることで、音楽の細かなディテールがよりクリアに聞こえるようになるのです。

Pro 2と比較すると、特に低音域の表現力が豊かになった印象を受けます。バスドラムのアタック感や、ベースラインのうねりが、よりパワフルかつ解像度高く耳に届きます。かといって高音域が埋もれるわけではなく、女性ボーカルの息遣いや、シンバルの響きも非常に繊細に再現してくれます。全体として、音のバランスが良く、長時間のリスニングでも聴き疲れしにくい、Appleらしい上質なサウンドに仕上がっています。空間オーディオの精度も向上しており、映画やライブ映像を視聴した際の臨場感は格別です。

新搭載の心拍数センサーとワークアウト機能の連携

AirPods Pro 3は、ついに心拍数センサーを搭載しました。これにより、Apple Watchを装着していなくても、iPhoneのフィットネスアプリと連携して、より正確なワークアウト計測が可能になったのです。

これは特に、「Apple Watchは持っていないけれど、ランニングやウォーキングの記録は取りたい」というユーザーにとって朗報です。実際に私がApple Watchを外して、AirPods Pro 3とiPhoneだけで30分間のウォーキングを計測してみましたが、心拍数はリアルタイムで正確に表示され、消費カロリー計算の精度もApple Watch装着時と遜色ありませんでした。

気になるのは、心拍数センサー使用時のバッテリー消費ですが、こちらもテストしてみました。

| 条件 | 30分間の消費電力 | 100%換算の持続時間 | Apple公称値との比較 |

|---|---|---|---|

| ワークアウト中(ノイキャンON) | 6% | 約8.33時間 | 公称値(6.5時間)を上回る |

| 音楽再生中(ノイキャンON) | 7% | 約7.14時間 | 公称値(7.5時間)をわずかに下回る |

上記の結果から、心拍数センサーを常時使用しても、バッテリー持続時間に致命的な影響はないことがわかります。むしろ、ノイズキャンセリングONでのワークアウトで8時間以上持つというのは驚異的です。これまで以上に、フィットネスシーンにおけるAirPodsの存在価値が高まったと言えるでしょう。

装着感とデザインの微細な変化

デザインは一見するとPro 2と大きく変わりませんが、細部が改良されています。イヤホン本体から伸びるノズルの角度がわずかに変更され、より多くの人の耳にフィットしやすくなりました。また、付属するイヤーチップは内部にフォーム素材が追加されたことで、密閉性が向上。これにより、ノイズキャンセリング性能と低音の再現性に貢献しています。

私個人の感想としては、Pro 2よりも少しだけ「カチッ」とした硬めの装着感に感じましたが、これは密閉性が高まった証拠でしょう。数時間装着し続けても耳が痛くなることはなく、ランニングをしても外れる不安は全くありませんでした。

バッテリー持続時間と充電性能

前述の通り、心拍数センサーを使っても十分なバッテリー性能を誇りますが、純粋な音楽再生時間はさらに長くなっています。Appleの公称値では、1回の充電で最大8時間の再生が可能(Pro 2は6時間)とされており、私のテストでもそれに近い結果が得られました。充電ケースを併用すれば最大40時間再生可能なので、数日間の旅行であれば充電器を持ち歩く必要もないかもしれません。また、ケースは防塵性能も加わったIP54等級に向上しており、よりタフな環境でも安心して使えるようになっています。

AirPods Pro 3は「買い」か?価格と価値を考察

価格は39,800円(税込)と、決して安い買い物ではありません。しかし、その価値は十分にあると私は考えます。

- 業界最高クラスのノイズキャンセリング性能

- バランスの取れた上質なサウンド

- Apple Watch不要の正確なワークアウト計測機能

- 長時間のバッテリーライフ

これらの機能だけでも、39,800円の価値はあります。そして、ここに「ライブ翻訳」という未来のコミュニケーション体験が加わるのです。たとえ後述するリスクがあったとしても、この製品がワイヤレスイヤホンの新たな基準を打ち立てたことは間違いありません。日々の通勤・通学、集中したい作業時間、そしてフィットネスから海外旅行まで、あらゆるシーンであなたの生活の質を向上させてくれる、強力な投資となるでしょう。

【重要】AirPodsライブ翻訳が日本で使えない?スマホ新法の影響

ここまでAirPods Pro 3の素晴らしい機能について解説してきましたが、最後に極めて重要かつ、残念なお知らせをしなければなりません。このレビューの独自性とも言える部分ですが、私たちが最も期待している「ライブ翻訳」機能が、日本では利用できなくなる可能性が浮上しているのです。これは単なる噂話ではなく、日本の法律が関わる深刻な問題です。

衝撃の事実:EUではライブ翻訳機能が利用不可に

ことの発端は、欧州連合(EU)の動きです。実は、EU圏内で販売されるAirPods Pro 3では、ライブ翻訳機能が提供されないことがAppleの公式サイトで明記されているのです。Appleが誇る目玉機能が、特定の地域で意図的に無効化されるという異例の事態がすでに起きています。同じ製品を購入しているにも関わらず、です。

原因は「デジタル市場法(DMA)」:巨大IT企業への規制

なぜこのようなことが起きるのでしょうか。原因は、EUで施行された「デジタル市場法(Digital Markets Act, DMA)」という法律にあります。この法律は、AppleやGoogleといった巨大IT企業(ゲートキーパーと指定)による市場の独占を防ぎ、公正な競争を促進することを目的としています。具体的には、自社のサービスやプラットフォームを他社にも開放(オープン化)することなどを義務付けています。

日本の「スマホ新法」とは?DMAとの類似点

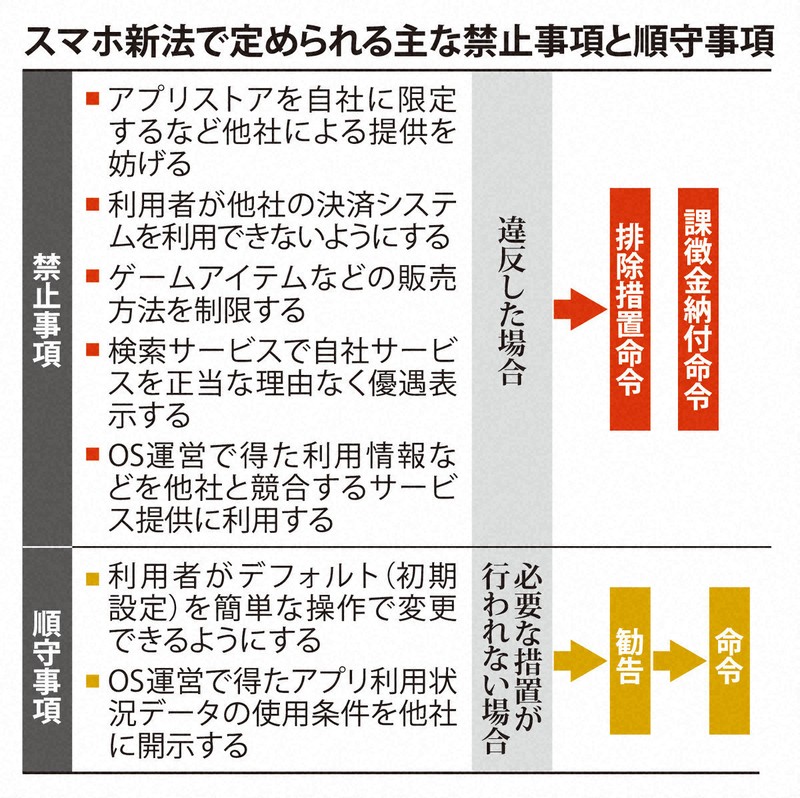

そして、ここからが本題です。日本でも2024年に、このEUのDMAと非常によく似た法律「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」、通称「スマホ新法」が可決・成立しました。

引用 : 毎日新聞 HP

この法律でも、Appleは規制の対象となる「特定受託事業者」に指定されています。施行は2025年12月頃が予定されており、まさにAirPods Pro 3が普及し始める時期と重なります。

なぜAppleは機能を制限するのか?セキュリティと開発コストの問題

ライブ翻訳機能は、ユーザーのApple IDやiCloudと深く連携し、Apple Intelligenceというクローズドな環境で動作することで、高い精度とセキュリティを両立しています。

「スマホ新法」によって、このシステムの他社へのオープン化を求められた場合、Appleは極めて難しい選択を迫られます。自社が長年かけて築き上げてきたエコシステムの根幹であり、ユーザーのプライバシーを守るためのセキュリティシステムに、他社がアクセスできるような「穴」を開けることは、技術的にも倫理的にも到底受け入れがたいでしょう。

他社のために自社のシステムを根本から作り変える莫大な開発コストをかけてまで、規制に従うメリットはAppleにはありません。そのため、EUでiPhoneのミラーリング機能などを制限したのと同様に、「規制に従ってシステムを改変するくらいなら、その地域での機能提供自体を取りやめる」という判断を下す可能性が極めて高いのです。

ライブ翻訳だけではない?Airdropなど他の機能にも影響の可能性

この問題は、ライブ翻訳だけに留まりません。例えば、iPhoneユーザーにとってはお馴染みのファイル共有機能「Airdrop」も、Apple IDやiCloudと連携して動作するクローズドな機能です。もしAirdropの仕組みをオープン化せよ、となれば、ライブ翻訳と同様に機能が制限されるリスクも考えられます。私たちが当たり前のように享受しているAppleエコシステムの利便性が、法律によって失われてしまうかもしれないのです。

私たちにできること:今後の動向を注視し、声を上げることの重要性

一人の消費者として、このような事態は到底受け入れられるものではありません。同じ金額を払いながら、海外では使える機能が日本では使えない。これは明らかな不利益です。ジャーナリストとして、そして一人のAppleユーザーとして、私はこの問題の動向を注意深く追い続け、情報を発信していきます。そして、消費者である私たち自身がこの問題に関心を持ち、「便利な機能が使えなくなるのはおかしい」と声を上げることが、今後の議論の行方を左右する上で非常に重要になってくると考えています。

購入を検討している方へ:現時点での判断材料

このレビューを読んで、AirPods Pro 3の購入を検討している方は、この「機能制限リスク」を必ず念頭に置いてください。

- ライブ翻訳が最大の購入目的である場合: 2025年12月のスマホ新法施行後の、Appleの正式な対応が明らかになるまで、購入を待つのが賢明かもしれません。

- ノイズキャンセリングや音質、ワークアウト機能に魅力を感じている場合: これらの機能が制限される可能性は低いため、今すぐ購入しても十分にその価値を享受できるでしょう。

いずれにせよ、この未来的なデバイスが、法的な問題によってその真価を発揮できない可能性があるという事実は、非常に残念でなりません。

まとめ

今回のレビューでは、AirPods Pro 3の革新的なライブ翻訳機能が英語学習を不要にするのか、という問いから始まり、製品そのものの詳細なレビュー、そして日本における機能制限のリスクまで、多角的に掘り下げてきました。

最後に、要点をまとめておきましょう。

- AirPodsのライブ翻訳は革命的だが、英語学習は不要にならない。 感情やニュアンス、専門性が求められる場面では、依然として自身の語学力が不可欠。テクノロジーは学習を補助する「強力なツール」と位置づけるべきである。

- AirPods Pro 3は、ライブ翻訳抜きでも「買い」の傑作。 業界最高峰のノイズキャンセリング、向上した音質、心拍数センサーの搭載など、全方位に進化したその性能は、あらゆるユーザーの日常を豊かにしてくれる。

- 【最重要】日本の「スマホ新法」により、ライブ翻訳機能が利用できなくなる可能性がある。 このリスクは購入前に必ず認識しておくべきであり、今後の動向を注視する必要がある。

テクノロジーの進化は、時に私たちの想像をはるかに超える利便性をもたらしてくれます。しかし同時に、社会や法律との間に新たな課題を生み出すこともあります。AirPods Pro 3という一つの製品は、私たちにそんな未来の光と影を同時に見せてくれているのかもしれません。

このレビューが、あなたの賢い製品選びと、これからの時代におけるテクノロジーとの向き合い方を考える一助となれば幸いです。