ガジェット評論家兼コラムニストの二階堂仁です。今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。

この記事を読んでいる方は、先日発売されたばかりのiPhone17シリーズ、特にiPhone Airがキャリアで「1円」という衝撃的な価格で提供されているのを見て、その安さに驚きつつも「何か裏があるのではないか?」と気になっているのではないでしょうか。私も実際にこのキャンペーンを目にし、その巧妙な仕組みを徹底的に調査しましたので、その気になる気持ちはよくわかります。

この記事を読み終える頃には、キャリアの「1円キャンペーン」のからくりと、本当に賢いiPhone17の購入方法についての疑問が解決しているはずです。

記事のポイント

- 1円キャンペーンの巧妙な仕組み

- 隠された費用と実際の支払総額

- 総務省の規制とキャリアの抜け穴

- 賢いiPhone17購入方法の最適解

iPhone17の「1円」は罠?悪質キャンペーンの全貌を徹底解剖

待望のiPhone17シリーズが発売され、その進化に胸を躍らせている方も多いでしょう。しかし、その興奮に水を差すかのように、一部キャリアから「iPhone17が1円!」といった、にわかには信じがたいキャンペーンが打ち出されています。

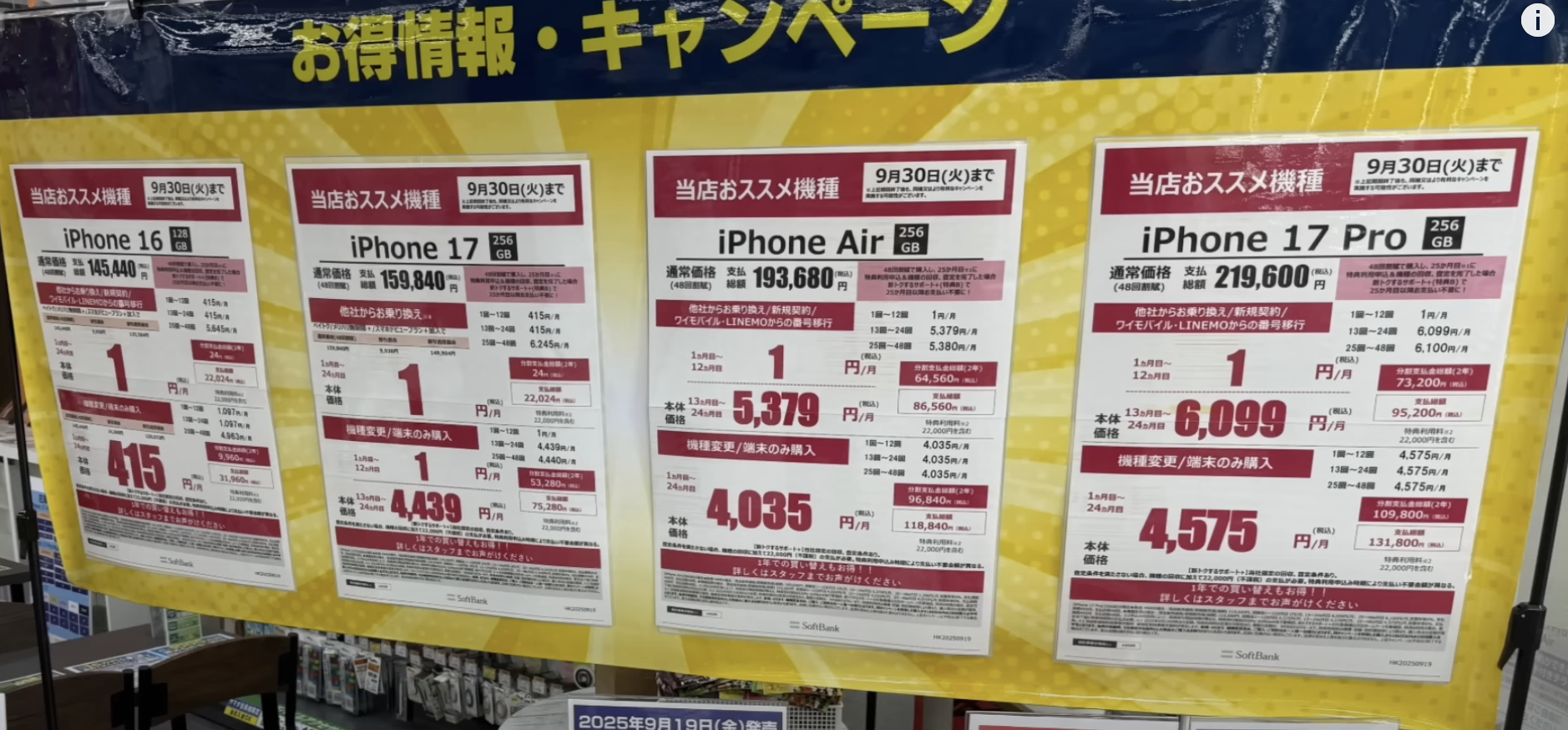

特にソフトバンクなどが展開するこの種のキャンペーンは、一見すると消費者にとってこれ以上ない魅力的なオファーに見えます。しかし、その裏には巧妙に設計された契約の罠が隠されています。本セクションでは、その「1円」という言葉の裏に隠されたカラクリを、私の視点から徹底的に解剖していきます。

見せかけの「1円」、そのカラクリとは?

まず結論から申し上げると、この「1円」は、iPhone17の本体価格が1円になるわけでは決してありません。これは、特定の契約プランと「残価設定型」と呼ばれる端末購入プログラムを組み合わせることで実現される、ごく短期間の分割支払金が1円になるという仕組みです。

具体的には、以下のような要素が複雑に絡み合っています。

- 残価設定型プログラム: 端末代金を48回などの長期分割払いに設定し、そのうち24回分(2年間)の支払いが終わった時点で端末をキャリアに返却すれば、残りの24回分の支払い(=残価)が免除されるというものです。

- 1年での早期返却オプション: 最近ではさらに進んで、13ヶ月目に端末を返却することで、より多くの残価支払いを免除するオプションも登場しています。今回の「1円」キャンペーンは、主にこの1年での返却を前提としています。

- 隠された追加費用: 最も注意すべきなのが、この「1円」を享受するために必要な、広告には小さくしか書かれていない追加費用です。後述しますが、「早期利用料」や「特典利用料」といった名目の手数料、さらには指定の保証サービスへの加入が必須となっているケースがほとんどです。

つまり、キャリアは「1年(あるいは2年)後に端末を返却してくれるなら、最初の1年間の月々の支払いを極限まで安くしますよ」と謳っているのです。しかし、その安さには多くの条件と、最終的に決して安くはない総支払額が伴うことを理解しなければなりません。

実際の支払総額はいくら?ソフトバンクの例でシミュレーション

では、具体的にどれくらいの費用がかかるのでしょうか。YouTubeの情報ソースでも指摘されているソフトバンクの「iPhone Airが1年間12円」というキャンペーンを例に、実際の支払総額をシミュレーションしてみましょう。

広告では月々1円、年間でたったの12円で最新のiPhone Airが使えるかのように見えますが、実態は大きく異なります。

| 項目 | 金額(推定) | 備考 |

|---|---|---|

| 機種代金(12ヶ月分) | 12円 | 広告で大きく謳われている部分 |

| 早期利用料 | 11,000円 | 1年で返却するための手数料 |

| 特典利用料 | 22,000円 | 返却時に発生する手数料(次回も同キャリアで購入しないと免除されない場合が多い) |

| 保証パック(1年間) | 約18,540円 | 月額1,545円と仮定。加入が条件の場合が多い。 |

| 合計(端末関連費用のみ) | 約51,552円 | 年間12円とは全く異なる金額 |

| SIM通信料金(1年間) | 別途発生 | プランによりますが、年間数万円以上かかります。 |

いかがでしょうか。たった「12円」で使えると思っていたiPhone Airに、実際には端末関連費用だけで5万円以上のコストがかかるのです。さらに、これはSIM契約が必須であるため、月々の通信料金も当然上乗せされます。

このシミュレーションからわかるように、「1円」という数字は消費者の目を引くための単なる撒き餌に過ぎません。冷静に総支払額を計算すれば、決して「お得」とは言えない実態が浮かび上がってきます。

なぜこのような販売方法が横行するのか?キャリアの狙い

これほど複雑で、消費者に誤解を与えかねない販売方法がなぜ横行するのでしょうか。そこには、キャリア側の明確なビジネス戦略が存在します。

狙い①:顧客の囲い込み(ロックイン効果)

残価設定プログラムの最大の狙いは、顧客を自社のサービスに縛り付ける「囲い込み」です。1年後や2年後に端末を返却させ、そのタイミングでまた自社の新しい端末に機種変更させる。このサイクルを繰り返させることで、顧客が他社へ流出するのを防ぎます。特に「次回もソフトバンクで機種変更すれば返却時の手数料22,000円を免除」といった条件は、その典型的な手法です。

狙い②:高額な残価による収益確保

もしユーザーが端末の返却を忘れたり、何らかの理由で返却しなかったりした場合、キャリアは高額に設定された残価を一括、あるいは分割で請求することができます。この残価を含んだ端末総額は、多くの場合Apple Storeなどで購入するよりも割高に設定されています。つまり、キャリアにとっては「返却してくれれば次の契約に繋がり、返却しなくても高額な代金を回収できる」という、二重に美味しい仕組みなのです。

狙い③:通信料による継続的な収益

当然ながら、これらのキャンペーンは通信契約とセットです。端末を安く提供する(ように見せかける)代わりに、月々の通信料で安定した収益を確保します。特に最初の1~2年は、ユーザーがプランを見直す機会も少なく、キャリアにとっては安定した収益源となります。

これらの狙いは、消費者の「初期費用を少しでも抑えたい」という心理を巧みに利用したものです。しかしその実態は、長期的に見れば消費者がキャリアに縛られ、結果的に多くの金額を支払うことになる可能性を秘めているのです。

これは「実質的な縛り」?景品表示法や電気通信事業法との関連性

このような販売手法は、法的に問題はないのでしょうか。ペルソナの方が疑問に思うように、私も専門家として強い懸念を抱いています。

景品表示法における「有利誤認表示」の可能性

景品表示法では、事業者が実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認表示)をすることを禁じています。「1円」という表示が、実際には5万円以上のコストや様々な制約があるにもかかわらず、あたかも本体価格が1円であるかのように消費者を誤認させるものであれば、この有利誤認表示に該当する可能性があります。広告の隅に小さな文字で条件が書かれていればセーフ、というわけにはいかないのが法律の趣旨ですが、現状ではグレーゾーンとしてまかり通ってしまっています。

電気通信事業法の趣旨からの逸脱

2019年に改正された電気通信事業法では、通信契約と端末販売の「完全分離」が目指され、通信契約を条件とする端末代金の割引は上限が設けられました(現在は4.4万円)。これは、端末の価格を不当に安く見せることで通信契約を誘引し、消費者が自由にキャリアを選べなくなる状況を防ぐための規制です。

しかし、現在の「1円」販売は、この割引上限規制を回避するための「抜け穴」と言えます。これは「端末代金の値引き」ではなく、「残価設定プログラムの分割支払金の一部をキャリアが負担する」という体裁をとっているため、直接的な規制の対象外と解釈されているのです。結果として、法の趣旨である「完全分離」は骨抜きにされ、再び通信契約と端末が一体化したかのような、複雑で分かりにくい販売方法が復活してしまっているのが現状です。これは、まさに「実質的な縛り」以外の何物でもありません。

総務省は動くのか?iPhone17販売と法規制の現状

「こんな悪質な売り方が許されていいのか」「総務省はなぜ指導しないんだ」という声が聞こえてきそうです。確かに、現在の状況は公正な競争環境とは言えません。このセクションでは、これまで総務省がどのように市場に介入してきたか、そしてなぜ「1円販売」が野放しになっているのか、その背景と今後の展望について解説します。

引用 : Apple HP

これまでの総務省による指導の歴史

日本の携帯電話市場は、長らく総務省の指導と共に変化してきました。過去の主な介入を振り返ってみましょう。

- 「実質0円」販売の禁止: かつては、2年契約などを条件に、高額な月月割を適用することで端末代金を「実質0円」にする販売方法が主流でした。しかし、これが頻繁に乗り換えるユーザーだけを優遇し、同じ端末を長く使うユーザーがその原資を負担する不公平な構造を生んでいるとして、総務省はこれを問題視。ガイドラインを策定し、行き過ぎた端末購入補助を是正させました。

- SIMロックの原則禁止: キャリアが販売する端末に「SIMロック」をかけ、他社のSIMカードを使えなくすることで顧客を囲い込む手法も長年の課題でした。総務省は段階的に規制を強化し、現在では原則としてSIMロックをかけた状態での販売は禁止されています。

- 通信契約と端末販売の分離: そして前述の通り、2019年の法改正で、通信料金と端末代金を明確に分ける「分離プラン」が義務化され、端末割引にも上限が設けられました。

これらの規制の目的は一貫しています。それは、**「特定の事業者による顧客の囲い込みを防ぎ、事業者がサービスや料金で公正に競争できる環境を整えること」そして「消費者が自身の利用状況に合わせて、通信キャリアや端末を自由に、かつ納得して選択できるようにすること」**です。

「1円」販売は法の抜け穴?なぜ規制されないのか

これまでの規制強化の流れを見ると、現在の「1円」販売が看過されているのは奇妙に思えるかもしれません。しかし、キャリアは非常に巧妙なロジックでこの規制を回避しています。

その最大のポイントが、**「これは端末の”値引き”ではない」**という主張です。

キャリア側の建付けはこうです。「端末の価格は定価通りです。我々が提供しているのは、48回払いなどの分割払いをより利用しやすくするための金融サービス(残価設定型プログラム)であり、そのプログラムを利用して、かつ2年後(または1年後)に端末を返却するという条件を満たしたお客様に対して、分割支払金の一部を特典として負担しているに過ぎません」というものです。

つまり、形式上は「値引き」ではなく「プログラム利用特典」という形をとることで、電気通信事業法が定める割引上限規制の網をくぐり抜けているのです。これはまさに法の趣旨を形骸化させる「抜け穴」であり、規制する側と規制される側のいたちごっこが続いているのが実情です。総務省もこの問題を認識してはいますが、新たな法律やガイドラインで明確に規制するまでには至っていません。

専門家の見解と今後の展望

では、この状況は今後どうなるのでしょうか。総務省は決して手をこまねいているわけではありません。有識者で構成される「競争ルールの検証に関するワーキンググループ」などでは、この問題が継続的に議論されています。

議論の主なポイントは以下の通りです。

- 残価設定プログラムの在り方: 返却時の査定が厳しすぎないか、残価の設定は妥当か、そして何より、その仕組みが消費者にとって分かりやすいものになっているか、という点が問われています。

- 「白ロム割」の拡大: 回線契約を伴わない、いわゆる「白ロム」での端末単体購入に対しても、一定の割引を適用することをキャリアに求める動きが強まっています。これが実現すれば、ユーザーは端末を安く手に入れた上で、好きな通信キャリアを自由に選べるようになります。

- 広告表示の適正化: 「1円」といった極端に安い価格だけを強調するのではなく、手数料や総支払額、返却条件などを明確に、かつ分かりやすく表示するよう求める声も高まっています。

これらの議論が進むことで、将来的には残価設定プログラムの条件がより消費者に有利な形に是正されたり、誤解を招く広告表示にメスが入ったりする可能性は十分にあります。しかし、法規制が実現するまでには時間がかかります。それまでは、我々消費者が自ら知識をつけ、賢く立ち回る必要があります。

消費者ができる自己防衛策

では、悪質なキャンペーンに騙されず、後悔しないために、私たちは具体的に何をすべきでしょうか。以下に5つの自己防衛策を挙げます。

- 「1円」を信じない: 広告の最も大きな文字だけを鵜呑みにせず、「必ず裏がある」と考えることから始めましょう。

- 総支払額を必ず計算する: 「月々〇円」ではなく、「2年間(または1年間)で、端末代、手数料、通信費を合わせて合計いくら払うのか」を必ず計算し、他の購入方法と比較しましょう。

- 契約書・注記事項を熟読する: 面倒でも、契約書やウェブサイトの小さな文字で書かれた注記事項に必ず目を通してください。「返却時に傷があると追加料金〇万円」「〇〇のオプション加入が必須」といった重要な情報が隠されています。

- 店員のセールストークを疑う: 店舗のスタッフは販売のプロですが、必ずしもあなたの利益を第一に考えてくれるとは限りません。「お得ですよ」「皆さんこれを選んでます」といった言葉に流されず、納得できるまで質問を繰り返しましょう。

- 他の選択肢と比較する: キャリアショップだけでなく、Apple Store、家電量販店、中古販売店など、複数の選択肢を比較検討することが、最適な購入への一番の近道です。

これらの点を心掛けるだけで、衝動買いや契約後の後悔を大幅に減らすことができるはずです。

結局どう買うのが正解?iPhone17シリーズ賢者の購入ガイド

ここまでキャリアの「1円」キャンペーンの問題点を指摘してきましたが、それでは一体どこで、どのようにiPhone17を購入するのが最も賢い選択なのでしょうか。購入方法は一つではありません。あなたのライフスタイルや価値観によって「正解」は異なります。このセクションでは、主要な購入方法のメリット・デメリットを整理し、タイプ別におすすめの購入プランを提案します。

引用 : Apple HP

購入方法別メリット・デメリット比較

まずは、iPhone17シリーズを購入できる主な窓口と、それぞれの特徴を表にまとめました。

| 購入方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| Apple Store | ・定価が最も安い ・完全なSIMフリー ・金利0%の分割払いが利用可能 ・余計なオプション加入が不要 | ・キャリア独自の割引はない ・店舗が都市部に集中 ・通信契約は別途必要 |

| 大手キャリア | ・返却プログラムで月々の負担を軽減 ・通信契約とセットで手続きが完結 ・店舗数が多く、対面サポートが受けやすい | ・端末総額が割高な場合が多い ・契約内容が複雑で分かりにくい ・実質的な縛りが存在する |

| 家電量販店 | ・独自のポイント還元や割引がある ・複数のキャリアを比較検討できる ・他の家電製品と一緒に購入できる | ・在庫が不安定な場合がある ・結局はキャリア契約が前提 ・専門知識のある店員が少ないことも |

| MVNO(格安SIM) | ・通信料金が圧倒的に安い ・端末とセットで割引がある場合も | ・最新iPhoneの取り扱いが遅い、または無い ・対面サポートが少ない ・端末は別途用意する必要があることが多い |

【結論】あなたのタイプ別おすすめ購入プラン

上記のメリット・デメリットを踏まえ、3つのタイプ別に最適な購入プランを提案します。

タイプA:シンプルイズベスト!長く大切に使いたいあなたへ

→ Apple Storeで一括、または金利0%分割で購入

「複雑な契約は苦手」「一度買ったら、壊れるまで長く使いたい」という方には、Apple Storeでの購入が断然おすすめです。価格はシンプルで、表示されている金額以上に請求されることはありません。Appleが提供する金利0%の分割払いを利用すれば、月々の負担を抑えつつ、総支払額は一括購入と変わりません。手に入れたiPhoneは完全なSIMフリーなので、後から好きな通信キャリア(格安SIMを含む)を自由に選ぶことができます。最も透明性が高く、長期的に見て最もコストを抑えられる可能性が高い王道の購入方法です。

タイプB:常に最新を!2年ごとに買い替える手間を省きたいあなたへ

→ 大手キャリアの「2年返却プログラム」を”理解した上で”利用

「2年経ったら絶対に新しいiPhoneに買い替える」「古い端末の売却は面倒」という方にとっては、大手キャリアの2年返却プログラムも合理的な選択肢となり得ます。ただし、これは諸刃の剣です。本レビューで解説した「1円(1年返却)」ではなく、比較的仕組みが分かりやすい「2年返却」プログラムを選びましょう。そして、以下の点を必ず確認・許容できる場合にのみ利用を検討してください。

- 2年後の残価免除額と、自分で中古売却した場合の価格を比較する。

- 返却時の端末の状態条件(傷や故障による追加費用)を把握する。

- 2年後に必ず返却手続きを行うことを忘れない。

- 通信料金を含めた2年間の総支払額が、他の方法より高くないか確認する。

これらのリスクと手間を理解し、それでも「月々の支払いを平準化したい」「下取りの手間をキャリアに任せたい」というのであれば、選択肢として成り立ちます。

タイプC:コスト最優先!通信費を極限まで抑えたいあなたへ

→ Apple Storeで端末購入 + MVNO(格安SIM)で契約

「とにかく毎月のスマホ代を安くしたい」というコストパフォーマンスを最重視する方には、この組み合わせが最強です。まずApple StoreでSIMフリーのiPhone17を金利0%分割などで購入します。そして、通信契約は月額1,000円台から利用できるMVNO(格安SIM)事業者と契約します。 大手キャリアで契約するのに比べて、2年間で10万円以上の通信費を節約できるケースも珍しくありません。端末代と通信費を切り離して、それぞれで最も安い選択をすることで、トータルコストを劇的に抑えることが可能です。

見落としがちな「下取り」と「中古売却」の価値

キャリアの返却プログラムを検討する際、非常に重要な比較対象となるのが「自分で売却した場合のリセールバリュー」です。iPhoneは、数あるスマートフォンの中でも特に資産価値が落ちにくい(リセールバリューが高い)製品として知られています。

例えば、2年前に発売されたiPhone15 Proは、現在の良質な中古品市場で、発売時価格の60~70%程度の価格で取引されていることもあります。これは、キャリアの返却プログラムで免除される残価(多くは定価の50%程度)を大きく上回る可能性があります。

確かに、フリマアプリでの出品や中古ショップへの持ち込みには手間がかかります。しかし、その少しの手間を惜しまないだけで、数万円単位の差益が生まれる可能性があるのです。キャリアの返却プログラムは、この「数万円の差益を得る権利」を放棄する代わりに、「返却の手間を代行してもらう」サービスとも言えます。そのトレードオフを理解した上で、どちらが自分にとって価値があるかを判断することが重要です。

家電量販店の独自キャンペーンも要チェック

最後に、見逃せないのが家電量販店の存在です。ヨドバシカメラやビックカメラといった大手家電量販店では、週末や月末、セール時期などに独自のキャンペーンを展開することがあります。 これらは、キャリアが公式に行っているキャンペーンに加えて、量販店独自のポイント還元(例:5,000~10,000ポイント)や、指定の家電製品との同時購入による割引などが上乗せされる形です。

これらのキャンペーンは常に開催されているわけではなく、情報収集が必要ですが、タイミングが合えば最もお得に購入できる可能性を秘めています。特に、回線契約を伴う乗り換え(MNP)の場合は、高額な還元が期待できることもあります。購入を急いでいないのであれば、いくつかの店舗を実際に訪れて情報を集めてみる価値は十分にあるでしょう。

まとめ

今回は、iPhone17シリーズの発売に合わせて登場したキャリアの「1円キャンペーン」をテーマに、その巧妙な仕組みと注意点、そして賢い購入方法について徹底的にレビューしました。

本レビューの要点を改めてまとめます。

- キャリアの「1円」は、端末価格ではなく、多くの手数料と条件付きの短期間の分割支払金である。

- 総支払額を計算すると決して安くはなく、消費者の誤認を招きかねない販売方法と言える。

- この手法は、現行の法規制を回避する「抜け穴」を利用したものであり、実質的な顧客の囲い込みに繋がっている。

- 購入方法の最適解は人それぞれだが、「Apple Storeでの購入+格安SIM」が多くの人にとって長期的には最もコストを抑えられる。

- キャリアの返却プログラムを利用する際は、その仕組みとリスクを完全に理解し、自分で中古売却した場合の価値と比較することが不可欠。

「1円」という言葉は、誰にとっても魅力的です。しかし、その魅力的な響きの裏側を冷静に見つめ、契約の全体像を把握し、ご自身の使い方や価値観に合った購入方法を選択すること。それこそが、後悔のないスマートフォン選び、そして悪質な販売手法に惑わされないための唯一の方法です。

このレビューが、あなたの賢いiPhone17購入の一助となれば幸いです。